这不仅仅是关于一家动画制片厂的兴衰史,更是一面镜子,映照出国产动画在过去三十年全球化浪潮中的迷失、阵痛与自我觉醒。

上海美术电影制片厂(下称“上美影”),这个曾经承载了无数90后童年梦想,被誉为“中国动画学派”殿堂,却一度跌入谷底,沦为“动画富士康”的文化符号。

它的故事,是一部关于文化自信的历史;它的经历,至今仍在拷问每一个中国的文化从业者:我们的根,到底在哪里?

1957-1980s—— 不计成本的艺术远征,宫崎骏亦为朝圣者

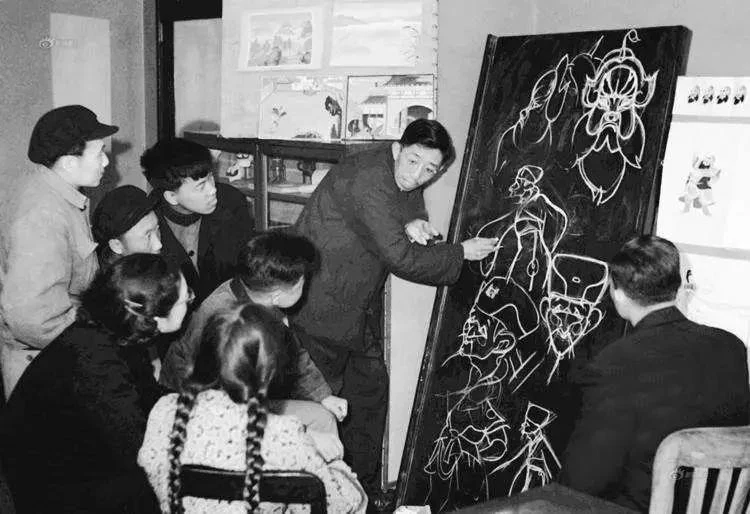

想象一个时代,动画创作不以盈利为首要目的,艺术家们可以心无旁骛地追求艺术的极致。这便是上世纪60至80年代的上美影。

在计划经济体制的羽翼下,国家对电影实行统购统销,创作者无需为市场和票房焦虑,从而开启了一场场不计成本的艺术远征。

这个时期的上美影,与其说是一个工厂,不如说是一个汇聚了顶尖艺术家的实验室。

他们将“探民族风格之路”作为核心信条,拒绝模仿,执着于从中华五千年的文明中汲取养分。于是,我们看到了:

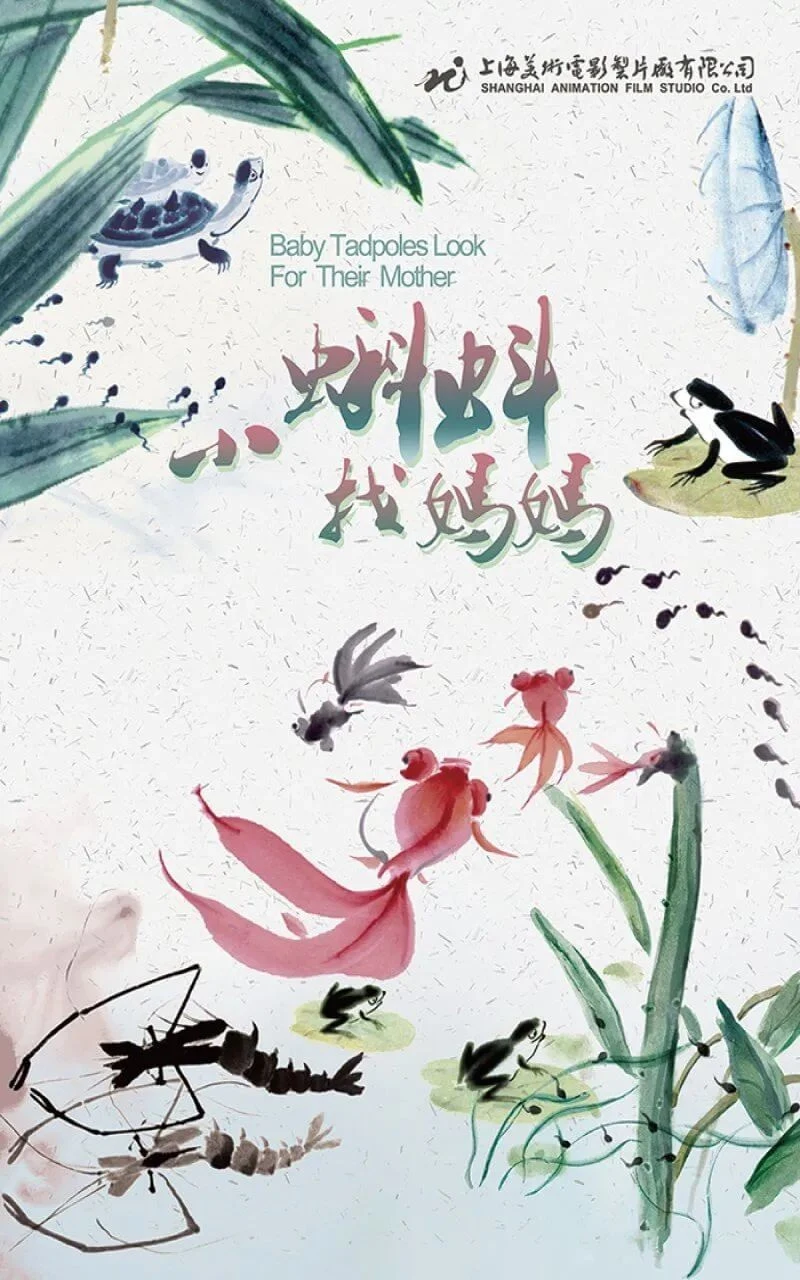

当世界动画满足于“单线平涂”时,上美影的艺术家们奇迹般地发明了“水墨动画”。

1960年的《小蝌蚪找妈妈》,将齐白石笔下的水墨意趣在银幕上流淌开来,那种虚实相生、气韵生动的东方美学,让世界为之震惊。

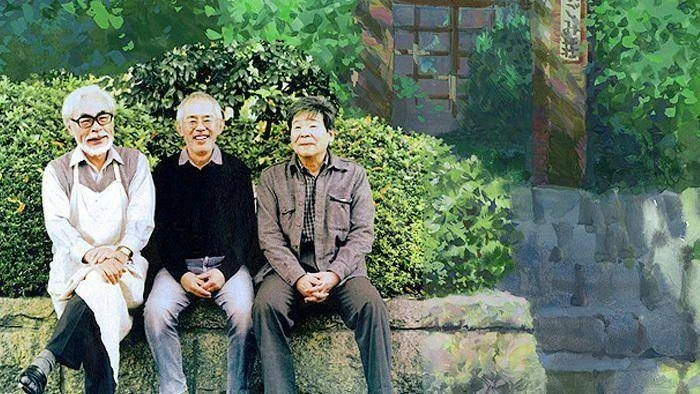

即便是后来享誉全球的日本动画大师宫崎骏和高畑勋,在观看到这部作品时也惊叹不已,直呼“看得都傻了”,并承认从中学会了“留白”的艺术魅力。

这项技术当时被列为国家机密,甚至在国外电影节上遭遇过拷贝被窃的插曲,足见其珍贵与震撼。

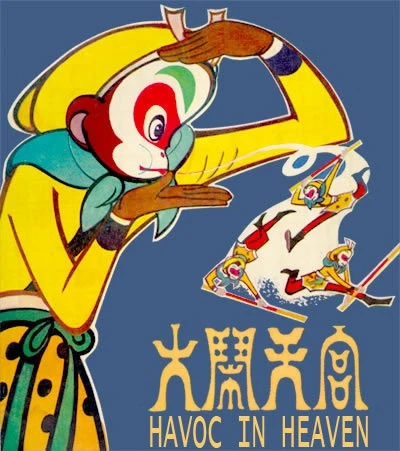

为了创作《大闹天宫》,导演万籁鸣带领团队深入京剧艺术,原画师严定宪为了画好孙悟空,甚至在桌上安放镜子,日日模仿猴王的动作神态,最终将一个充满“猢狲”野性而非单纯武将的“美猴王”形象定格于胶片之上。

法国《世界报》对此评价道:《大闹天宫》不仅有迪士尼的美感,其造型艺术更是迪士尼所做不到的,完美表达了中国的传统艺术风格。

哪吒闹海

而为了制作《九色鹿》,美术设计师冯健男和团队在敦煌莫高窟的洞窟里住了23天,临摹了21幅壁画,画了5本速写本,才让那来自北魏壁画的神鹿,跃然银幕,灵动重生。

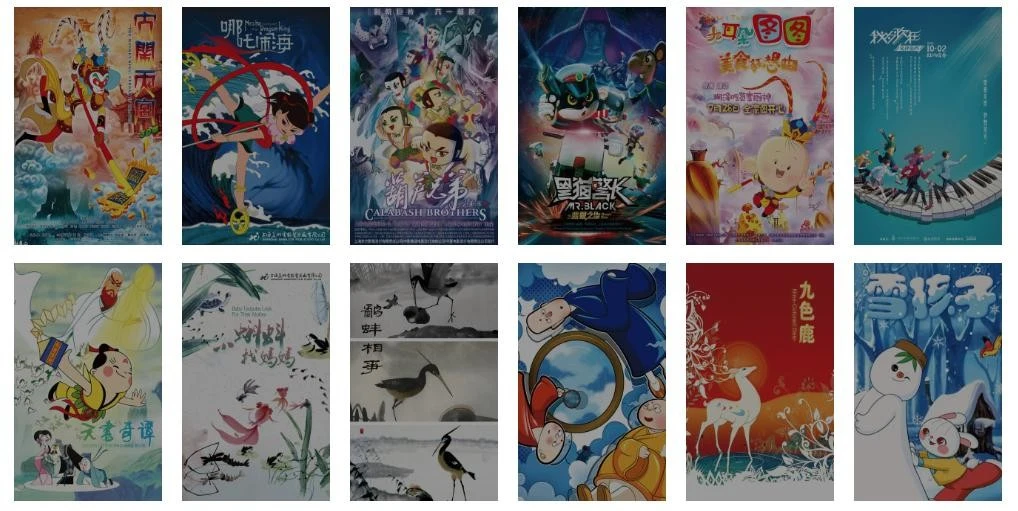

这一时期的上美影,以《骄傲的将军》的京剧脸谱,《神笔马良》的民间木偶,乃至剪纸、折纸等多元化的艺术形式,构建了世界动画史上独一无二的“中国动画学派”。

它的作品,是艺术品,是文化使者,先后在国际上斩获73次大奖,让世界看到了中国动画的高度。那是一个属于创造者的黄金时代,是一个民族文化自信极度昂扬的时代。

1990s-2020s—— 拥抱市场的休克、模仿的迷途

然而,辉煌在90年代初戛然而止。

随着市场经济改革的浪潮和海外动画的大举涌入,上美影这艘曾经的“万吨巨轮”,在时代的狂风骇浪中彻底迷失了方向。

从文化研究的视角来看,上美影的衰败,是全球化冲击下,一个本土文化产业未能成功进行现代化转型的典型案例。

1995年,国家取消了实行四十多年的动画片计划经济指标政策,中影公司不再收购动画片,上美影被猛然推向市场,自负盈亏。

这种突如其来的“休克疗法”,让习惯于艺术创作、不善市场运营的上美影瞬间陷入了生存危机。

市场的冲击是残酷的。

80年代末,广东等地涌现出大量为海外动画做代工的公司,它们开出高出数倍的薪酬,向上美影的骨干人才伸出橄榄枝。

历史记录了那场令人痛心的“胜利大逃亡”:1988年前后,37名业务骨干集体辞职南下,在之后的几年里,离职人数不断增加,核心创作力量近乎被掏空。

上美影自己,也开始承接日本和美国的动画代工订单,为他人做嫁衣,沦为了名副其实的“动画富士康”。

这不仅是人才的流失,更是创作精神的磨灭。当艺术家变成流水线上的计件工,曾经不计成本的艺术追求,变成了对“一张原画多少钱”的斤斤计较。

学迪士尼、抄日漫

面对内忧外患,惊慌失措的上美影走上了一条在后来看来最为致命的“捷径”:模仿。

这背后,是一种深层的文化焦虑与不自信。

1999年,上美影倾尽全力,耗资1200万推出了《宝莲灯》。

这部影片在宣发上完全对标迪士尼模式:请来姜文、宁静、陈佩斯等全明星阵容配音,邀请刘欢、李玟、张信哲演唱主题曲。

在技术上,它也试图模仿迪士尼式的立体感和光影效果。尽管最终凭借着情怀和强大的宣发攻势取得了2900万的票房,位列当年内地票房第三,甚至超过了同期好莱坞的《花木兰》。但其在剧情上的薄弱和人物塑造的扁平化,遭到了广泛批评。

影评人指出,它学到了迪士尼的皮毛,却没有学到其全球性IP的内核与成熟的产业运作。这种高投入的豪赌,上美影终究玩不起。

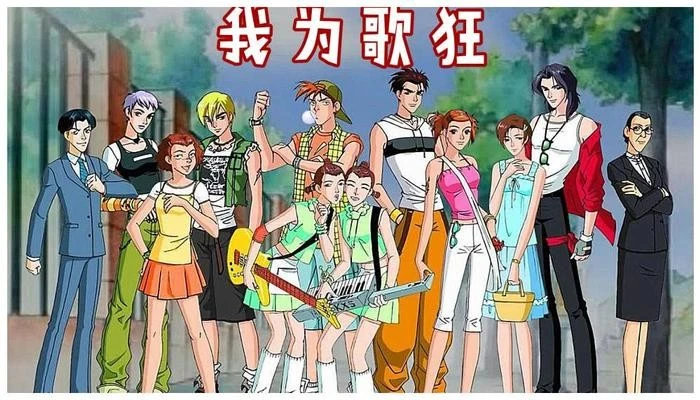

2001年的《我为歌狂》,则是一次对日本动漫的拙劣模仿。从人物画风到叙事节奏,都充满了当时流行的日本校园动漫的影子。

然而,由于制作技术和资金的限制,其画面显得粗糙,动作卡顿,被业界讥讽为“FLASH片”。

更重要的是,它仅仅复制了日漫的表象,却没有抓住其与社会文化紧密结合的精髓,导致故事显得幼稚,最终成了一个“四不像”的尴尬存在。

这三十年,上美影用惨痛的教训证明了一个文化理论:文化的嫁接与移植,必须根植于自身的土壤。

盲目地将他者的文化符号和商业模式进行复制,只会导致自身文化身份的进一步消解。在全球化语境下,失去“自我”的文化产品,最终也必将被全球市场所抛弃。

2023-至今

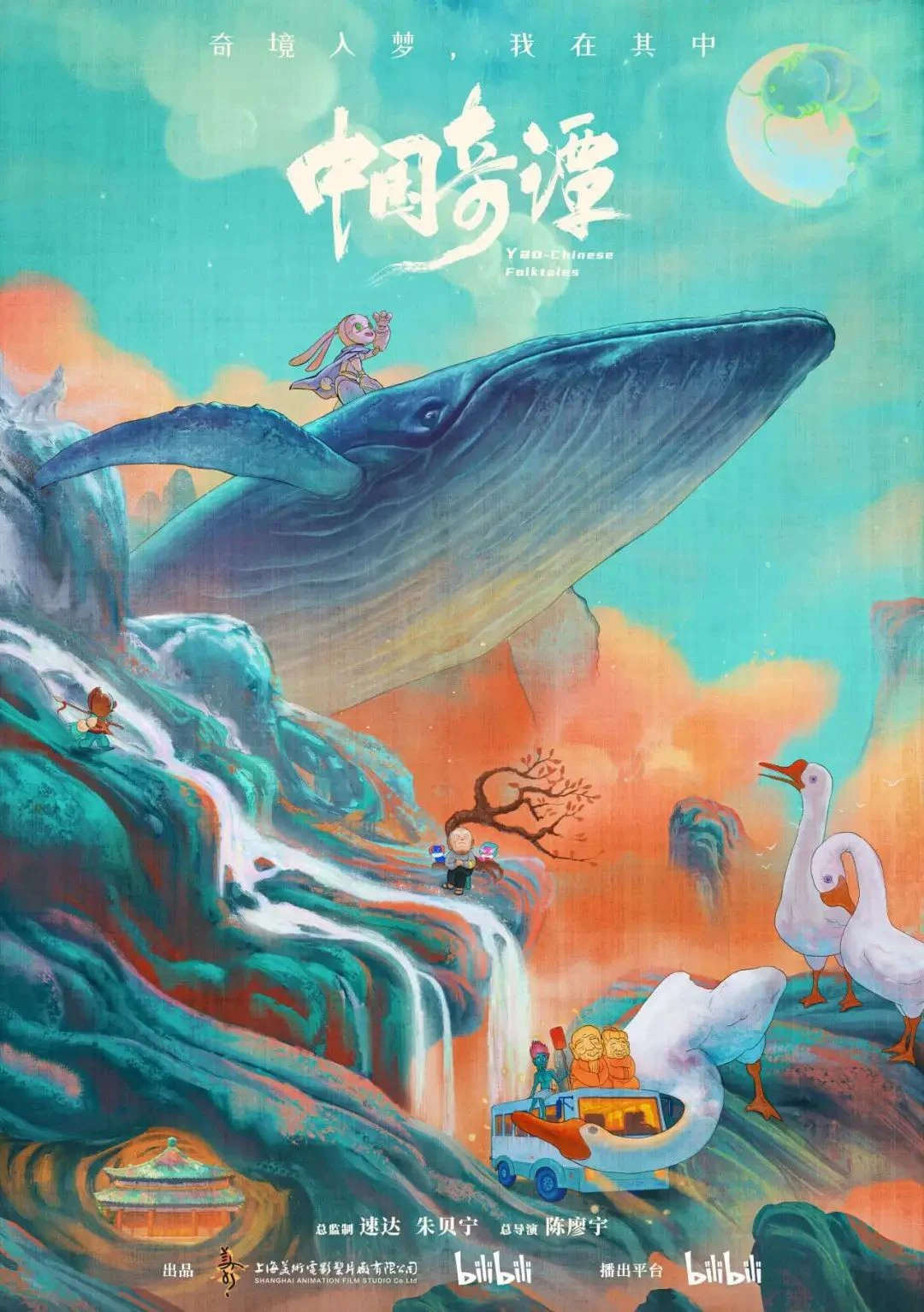

就在人们以为上美影将永远成为“时代的眼泪”时,2023年,《中国奇谭》的横空出世,如同一声惊雷,炸醒了沉寂已久的中国动画界。

尤其是其中的《小妖怪的夏天》,更是以一种前所未有的方式,让全网观众“破防”。

这不再是一次模仿,而是一场深刻的文化回归与自觉。

《中国奇谭》的八个短片,涵盖了剪纸、水墨、偶动画等多种艺术形式,这本身就是对“中国动画学派”的一次集体致敬。

在《小妖怪的夏天》中,二维水墨画风的运用,让人瞬间回到了那个熟悉的、属于上美影的审美体系。但它又不是简单的复古,而是结合了现代的数字技术,让传统美学在新时代获得了新生。

《小妖怪的夏天》最颠覆性的一点,在于它的“反英雄叙事”。它不再聚焦于孙悟空如何神通广大,而是将镜头对准了《西游记》这个宏大IP中最微不足道的“小人物”,一个在浪浪山底层挣扎的小猪妖。 它的KPI压力、职场霸凌、无意义的内卷,以及心中那份对“齐天大圣”的美好向往,精准地击中了当代每一个“打工人”的内心。

这种对经典文本的现代性解构,体现了高度的文化自觉。它证明了,我们的神话宝库并非只能一成不变地复述,而是可以与当下社会产生深刻的情感链接。

从《小妖怪的夏天》对官僚主义的讽刺,到《鹅鹅鹅》的诡谲怪诞,我们看到了上美影早期作品中那种敢于触碰现实、具有批判精神的锋芒。

这与当年《魔方大厦》的暗黑和《黑猫警长》的真实如出一辙,是对“合家欢”式低幼叙事的彻底决裂。

2025年,虽然所谓《浪浪山小妖怪》票房到底能冲到多高,尚未定论,但《中国奇谭》在B站破亿的播放量和豆瓣9.4的高分,已经雄辩地证明了:中国动画的出路,从来不是学别人,而是站起来做自己。

上美影这跌宕起伏的六十余年,为我们提供了一个无比深刻的文化研究范本。

它的血泪教训振聋发聩:

试图通过模仿成为“别人”,最终只会迷失自己,沦为廉价的代工者和失败的复制品。

传统不是包袱,而是宝库:《中国奇谭》的成功,核心在于对本土文化资源的再发现与再创造。水墨、神话、志怪,这些看似“老旧”的元素,一旦与当代人的情感和思考相结合,就能爆发出无与伦比的生命力。

从《大闹天宫》到《中国奇谭》,上美影的每一次封神,都不是靠追随潮流,而是靠开创潮流。 在艺术创作领域,真正的成功,永远属于那些敢于打破常规、建立自己独特美学和叙事体系的勇敢者。

今天,我们为上美影的“王者归来”而欢呼,但这绝不意味着可以高枕无忧。

当我们惊叹于《中国奇谭》的创意时,是否意识到我们还有多少沉睡的文化宝藏(如《山海经》、《封神演义》、《聊斋志异》)等待着被真正有创造力地唤醒?

当我们批判那些粗制滥造的模仿之作时,我们是否建立起了一套能够鼓励真正原创、容忍艺术探索的健康产业生态?

站起来吧!

这不仅是对中国动画的呐喊,更是对所有文化从业者的期许。上美影的故事应该被每一个文化工作者看到。

因为这,关乎我们是谁,我们将往何处去。

来源:吃Bagel的莫扎特

象泰配资-配资证券网-配资交易网-配资平台查询提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股票配资技巧当日最高报价9.00元/公斤

- 下一篇:上海股指配资据深交所信息平台披露